日本はなぜジャパンと呼ばれるのか?

「日本」は元は中国語で、日本人自らは「にっぽん」と名乗っているが、ヨーロッパでは日本人が名乗る国名を聞き取って「ニッポン」と呼んだのではなく、中国語を聞き取った音から「ジャパン」と呼ぶようになったのです。

ジパングとジャパンの違いは何ですか?

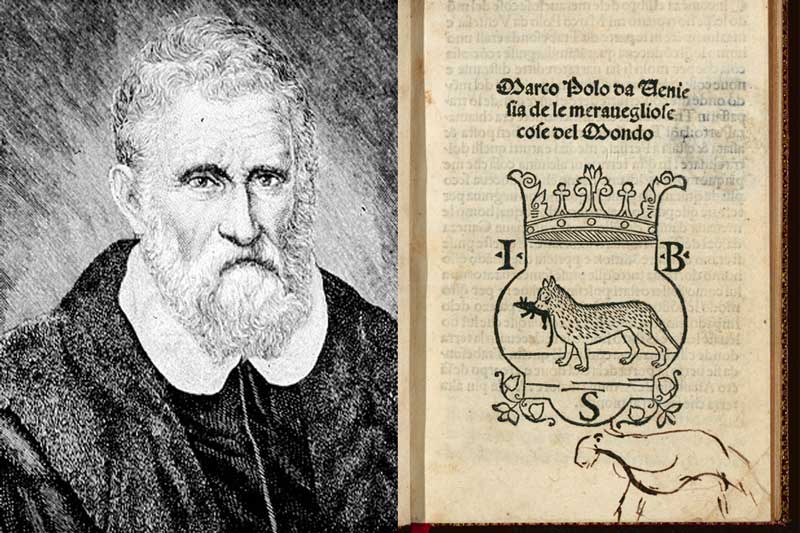

ジパングの由来 どうしてジャパン? と考えたときに最初に思いつくのが、「黄金の国ジパング」という表現。 探検家マルコ・ポーロの著書『東方見聞録』に登場する、当時の日本を表した言葉です。 この「ジパング」が「ジャパン」に変化した、というのが通説となっていますが、ここで新たな疑問が生まれます。

キャッシュ

日本と呼ばれるようになったのはいつ?

日本を「にっぽん」と呼ぶようになったのは、中国とのやり取りが盛んになった800年ごろの奈良時代です。

にっぽんとにほん どっちが正しいの?

「日本」の正しい読み方は「ニホン」「ニッポン」どちらですか。 結論から言うと、どちらが正しいということはなく、両方の読み方があるようです。 国名の「日本」については、1934(昭和9)年に文部省臨時国語調査会が「ニッポン」にすることを決議しましたが、政府での採択がないまま今日を迎えています。

ジパング とはどういう意味ですか?

ジパング【(イタリア)Zipangu】

マルコ=ポーロの「東方見聞録」で、日本をさすとされている地名。 中国の東方1500海里にある黄金の島として紹介された。 英語のジャパン(Japan)はこの語から転じたもの。

ジパングジャパンの由来は?

別名「世界の記述」とも呼ばれている東方見聞録。 ヨーロッパに、日本のことを「黄金の国ジパング」と紹介したことでも有名です。 ジパングとは、日本国を中国語で発音した音が語源とされています。

ジャポネとは何ですか?

フランス料理の技術や技法と日本の食材とを融合させたお箸で食べるフランス料理「ジャポネ」。 日本古来の食材や京野菜など、和のエッセンスを巧みに取り入れたお料理の数々は、華やかな中にもどこか懐かしさを感じさせます。

中国では日本のことをなんと呼んでいた?

中国では、「委」「倭」と呼んでいたため、「委」「倭」を「やまと」、「大委」「大倭」を「おおやまと」にあてて用いていた。 その後「日本」と改め用いるようになってもこれを「やまと」と読んだり、又「にっぽん」「にほん」の両方の音読が生じた。

日本の古い呼び名は何ですか?

紀元前後頃から7世紀末頃に国号を「日本」に変更するまで、日本列島の政治勢力も倭もしくは 倭国 ( わこく ) と自称した。 なお 倭人 ( わじん ) は、倭国の国民だけを指すのではない。 和、俀とも記す。

「日本」の正しい国名は?

ちなみにNHKでは、「日本」を正式の国名(国号)として読む場合は「ニッポン」、そのほかの場合には「ニホン」と言ってもよいとしています。

ニッポンと日本の違いは何ですか?

国号「日本」の読み方は、公式に定められたものがありません。 国レベルでは、昭和9(1934)年に当時の文部省臨時国語調査会が呼称統一案として「ニッポン」にすることを決議しましたが、政府で採択されず、正式な決定がないまま現在に至っています。

金色堂と呼ばれているのはなぜ?

金色堂はその名の通り、天井や壁一面が総金箔貼りの豪華絢爛な造りで知られています。 金色堂のある奥州では、当時豊富な砂金が採掘されていました。 豪族の奥州藤原氏は、その豊富に採れる砂金を活用して、朝廷や宋(当時の中国)に莫大な量の金を献上したと言われています。

ジパングと言った人は誰ですか?

「黄金の国ジパング」とは、イタリアの商人マルコ・ポーロが「東方見聞録」に記した日本のことです。 当時の日本は、黄金郷と呼ばれるほど金に恵まれていた事実はありません。 なぜ彼は、日本を黄金の国だと考えたのでしょうか。 東方見聞録には様々な疑問や矛盾点が見つかりました。

「黄金の国ジパング」とはどういう意味ですか?

「黄金の国ジパング」とは、イタリアの商人マルコ・ポーロが「東方見聞録」に記した日本のことです。 当時の日本は、黄金郷と呼ばれるほど金に恵まれていた事実はありません。 なぜ彼は、日本を黄金の国だと考えたのでしょうか。 東方見聞録には様々な疑問や矛盾点が見つかりました。

ジャポネ どこの国?

英語では日本のことは「Japan(ジャパン)」。 ドイツ語では「Japan(ヤーパン)」、フランス語では「Japon(ジャポン)」、イタリア語では「Giappone(ジャポネ)」と読み方はほぼ一緒。 現地の人に言われれば、大体『日本』のことを言っているのはわかります。

日本の最古の呼び名は?

隋の時代まで「倭」と呼ばれていた我が国が「日本」を名乗った時代のさわりを見てきました。 この後の時代では、当時の中国や朝鮮との関係性における「日本」の位置づけができあがったことがうかがえる文献があり、外から見た「日本」という呼称が、国号の定着に与えた影響について知ることができます。

中国を支那と呼ぶのはなぜですか?

支那(しな)またはシナとは、中国またはその一部の地域に対して用いられる地理的呼称、あるいは王朝・政権の名を超えた通史的な呼称の一つである。 日本では江戸時代中期から広まったが、第二次世界大戦後は主に差別的意味合いが含まれるとされ、避けられる傾向がある。

大阪の昔の言い方は?

おおさか おほさか【大阪・大坂】

府庁所在地。 古くは難波(=浪速(なにわ))、中世には小坂(おざか)、のち大坂となる。

京都の昔の名前は?

「長安」「洛陽」「洛」という呼び方

平安京(京都)は、古く詩文において中国王朝の都に因み洛陽、長安などとも呼ばれた。 一説に、平安京を東西に分割し、西側(右京)を「長安」、東側(左京)を「洛陽」と呼んだという。 これらの呼び名が定着した時期は明らかになっていない。

日本の元の名前は?

「倭」「倭国」「大倭国(大和国)」「倭奴国」「倭人国」の他、扶桑蓬萊伝説に準えた「扶桑」、「蓬莱」などの雅称があるが、雅称としては特に瀛州(えいしゅう)・東瀛(とうえい)と記される。