灯籠の材料は何ですか?

石灯篭の材料となる原石は主にみかげ石(花崗岩)を使用します。 みかげ石の中でも日本国内にはいくつか種類があり、灯篭の他墓石や建築用など用途ごとに様々な石が使われています。 近年外国産の石材が主流になり国産の石は使用される量も少なくなりましたが、当店では常に国産の中でも灯篭にあった銘石を選んで使用しています。

回転灯籠とはどういう意味ですか?

回転灯籠(かいてんとうろう)とは、華美な装飾を施した盆灯籠(ぼんとうろう)のことをいいます。 点灯すると、火袋の中にある円筒フィルムが回り、部屋が彩られます。 霊が迷わないよう、道標の灯りとして華やかに飾ります。 また、安らかな成仏の願いを込めて飾ります。

葬儀 灯篭 いつまで?

・灯籠(とうろう) 葬儀で使われる灯籠は、諸説ありますが亡くなった方が迷わないように光を灯す役割があるといわれています。 葬儀の際に祭壇に飾られ葬儀終了後も49日まで自宅に置く習慣があります。

回り灯籠の別称は?

走馬灯、走馬燈(そうまとう)とは内外二重の枠を持ち、影絵が回転しながら写るように細工された灯籠の一種。 回り灯籠とも。

灯篭の役割は?

灯篭の意味と役割 仏教では「灯」が邪気を払うとされており、仏前に火を灯す風習(献灯)が現代に受け継がれています。 また、故人があの世で迷子になるのを防ぐため、道標となる灯を用いるという意味もあります。 日本全国で開催される灯篭流しや灯篭祭りは、供養や鎮魂を目的として古くからおこなわれてきました。

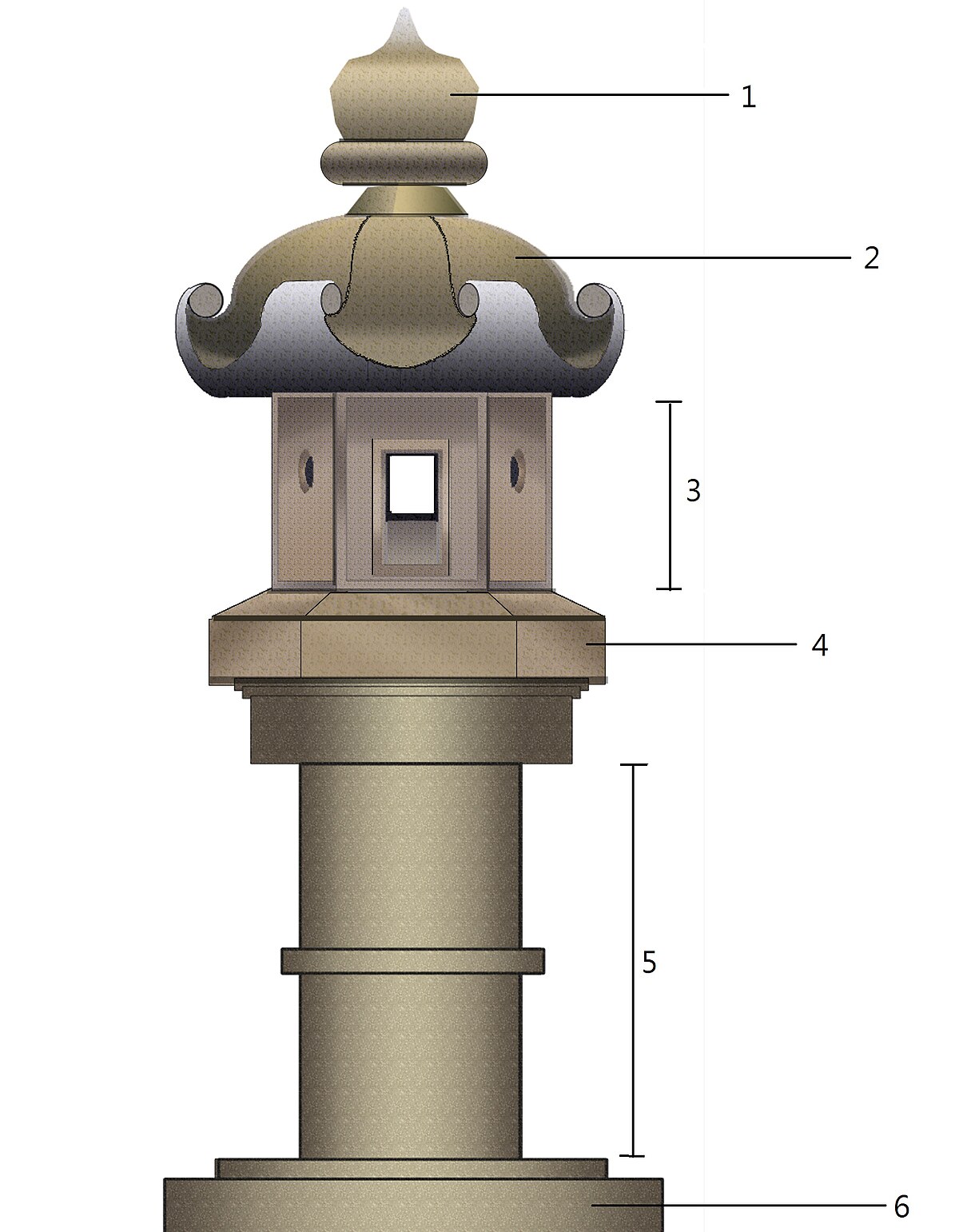

石灯籠の役割は?

仏前に神聖な火をともす、献灯のために使われました。 電気がなかった時代、石灯籠は大切なともしびを守るものでした。 そのため、必ず火を入れる部分があります。 「火袋(ひぶくろ)」があるものをすべて石灯籠と呼びます。

灯篭と提灯の違いは何ですか?

灯籠はもともと中国から仏教とともに伝わり、奈良時代に寺院建設が盛んになると同時に広がりました。 おもに僧侶が使うものでしたが、やがて神社の献灯としても使われるようになり、その後、室内で使用するものを「行燈(あんどん)」、折りたたんで持ち歩くものを「提灯(ちょうちん)」と呼ぶようになりました。

回り灯籠の仕組みは?

廻転の原理は、電球の熱による上昇気流を利用し、電球にセットした針先(ホルダー)で内側の提灯を回す単純な仕掛けでした。 当時の岐阜提灯は、岐阜の名産品としてお土産やお中元用品としての需要が多くありました。 廻転提灯は開発当初から納涼用としてのスタイルを重視して作られていました。

仏壇へのご飯はいつまでやるの?

ごはんからの湯気がおさまったあとは仏壇から下ろしても問題ありません。 湯気が出なくなったタイミングを見計らって下ろす必要はありません。 朝は何かと忙しいので自分の手があいた際にでも下ろせば大丈夫です。

お仏壇の電気はいつ消すの?

仏教では四十九日までは灯りを絶やしてはいけないと言われています。 これは、裁きを受けている故人の足元をろうそくの火が照らしていると考えられているためです。

「徽軫」の読み方は?

1徽軫灯籠(ことじとうろう)

兼六園のシンボルとしてよく知られ、観光写真でも度々登場する2本脚の灯籠。 水面を照らすための雪見灯籠が変化したものです。 形が楽器の琴の糸を支え、音を調整する琴柱(ことじ)に似ているため、その名が付いたと言われています。

行灯と灯篭の違いは何ですか?

行燈(あんどん)とは

室外に設置される灯籠に対し、主に室内で使用されていたのが行燈です。 ロウソクや、油に浸した布に火をつけて利用しました。 室内で利用しますので軽い木製のものが多く、さらに火の回りは風よけの紙で覆われていました。

灯籠の特徴は?

灯篭とは、仏教とともに中国大陸から伝わったとされる日本の伝統的な照明器具の1つです。 「灯」は「燈」、「篭」は「籠」とも書きます。 また、灯火を風などから守り、消えないようにするために竹、木、石、金属などの枠に紙や布を張ったもので囲った形をしています。

石でつくった灯籠とは?

いし‐どうろう【石灯籠】

石でつくった灯籠。 社寺に据えて灯火をともし、また、庭園などに置いて趣を添える。 用途によって種類が多く、春日 (かすが) ・雪見・遠州・織部などがある。

石灯籠の処分方法は?

灯篭が小さい場合は、石材店や解体業者に持ち込んで処分を依頼します。 もしくは不用品回収をしている業者に頼んで持って行ってもらいます。 灯篭が大きい場合は、そのまま持ち運べません。 部分ごとに分解してから搬出し、処分するのが一般的です。

行灯の油は何?

行灯の中で燃やすのは、動物や植物の油である。 結局何かを燃やさなくてはならない。 この油のことを灯油(ともしあぶら)という。

行灯と行燈の違いは何ですか?

行燈は『行灯』とも表記され、その意味は中国語の「持ち歩くことができる灯火(ともしび)」という意味を表す『行灯』に由来します。 もともと中国で使われていた行燈は、油に火を灯す灯台が露出していましたが、日本に伝来した際、風によってすぐに明かりが消えてしまうことから、灯台の周りに風除けを設けました。

盆提灯はなぜ回る?

お盆提灯の回転灯は、電球の熱によって回転灯に付けられた羽が対流する空気の風を受けてまわる仕組みです。 軸を真っすぐにし、受け羽が対流を受けやすくなる角度に直して下さい。 また、稀に静電気が生じて廻らないことがありますので、霧吹きなどで筒の内側と外側を湿らせてみて下さい。 Q:電球が切れてしまいました。

江戸時代に作られた走馬灯は?

回り灯籠(どうろう)。 風車や炎による空気の対流作用で回る影絵の紙灯籠。 中国から伝来したもので、江戸時代初期、宗教的色彩の濃いものからしだいに変化して、元文(げんぶん)年間(1736~41)以後、遊戯的な技巧やくふうが加えられ、夏の納涼玩具(がんぐ)として発達した。

仏壇のお水はいつ下げる?

基本的お供え 「五供」といって香(線香と抹香)、生花、ろうそく、水やお茶、仏飯を供えます。 水とお茶、仏飯は毎日取り替え、夕方に下げますが、それらは捨てずにいただくようにします。