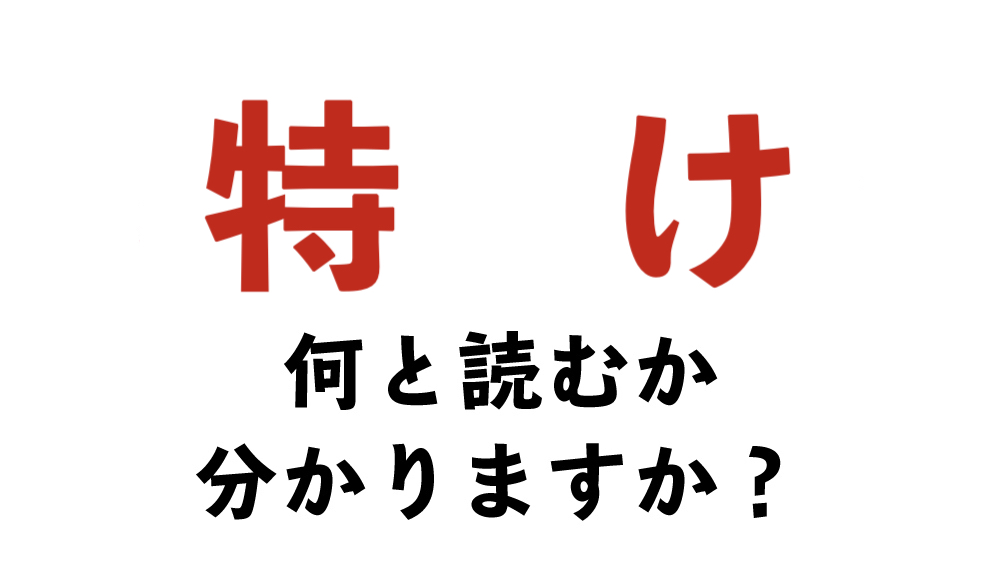

「肉汁」の正しい読み方は?

(3)「肉汁」 料理アプリや雑誌などで見かけることのある「肉汁」。 「にくじる」と間違えがちですが、正しくは「にくじゅう」と読みます。 テレビの食事レポートなどでも「にくじる」と言われることが多く、「にくじゅう」という読み方が正しいものの、間違えて覚えてしまっている人が多い言葉です。

「肉汁」の音読みは?

「にくじる」ではなく、「にくじゅう」が本来の読み方です。 「ニク」は「肉」の音読みであるため、それに続く漢字も音読みとなります。

肉汁の正式名称は?

肉漿。 ②鳥獣の肉を煮出した汁。

類似ページ

「肉汁」の別の言い方は?

にく‐じゅう〔‐ジフ〕【肉汁】

肉漿 (にくしょう) 。

キャッシュ

肉汁とは何?

にく‐じゅう〔‐ジフ〕【肉汁】

1 鳥獣の肉を煮出した汁。 肉羹 にくこう 。 2 肉をしぼって取った汁。 肉漿 にくしょう 。

ひとごと たにんごと どちらが正しい?

「たにんごと」と読み間違えがちなこちらの漢字。 正しい読み方は「他人事(ひとごと)」です。

「肉」の訓読みは?

では肉の訓読みは? 答えは「シシ」である。

肉汁の正体は何ですか?

焼いた肉がおいしく食べられる理由の大きな一つが、肉汁が出ること。 成分を調べてみると、なんと肉のうまみ成分のほとんどがこの肉汁に有ったのです。 肉を焼くと、細胞が壊れ、中にあった旨味成分と脂が溶け出して混ざり、肉汁となって出てくるのです。

「肉汁うどん」の読み方は?

「肉汁」の正しい読み方

「肉汁」の伝統的な読み方は「にくじゅう」なのですが、最近は若者を中心に「にくじる」と読む人が増えてきて、一般的に意味が通じるようになり、辞書にも掲載されるようになりました。

ハンバーグの旨味成分は何ですか?

「イノシン酸」とは、鰹節や煮干しに多く含まれる旨味成分で、牛肉や豚肉に含まれています。

重複なんて読む?

「重複」は「ちょうふく」と読むのが正解です。

他人事と書いて何と読みますか?

まず、「他人事」「たにんごと」という表記(書き方)と言い方・読み方は、どちらも放送では原則として用いないことにしています。 「自分に関係ないこと」などを意味する場合の伝統的な言い方は「ひとごと(人事)」[ヒトゴト]とされ、放送でもこの語法を採っています。 表記は、「ひと事」または「ひとごと」です。

肉は音読みか訓読みか?

正解は「音読み」です。 「あれあれ、さっき言ってたことと違う……?」と思った方も多いのではないでしょうか。 そうなんです!

音読み どっち?

「発音を聞くと意味がわかるもの」が訓読み,「発音を聞いても意味がわかりにくいもの」が音読みです。 例えば「首」という漢字の場合,「くび」という読みは発音を聞くと意味がわかりますが,「しゅ」という読みは発音を聞いても意味がわかりません。

肉汁と血の違いは何ですか?

赤い色はしていても、肉から出てくる赤い液体は、血ではありませんから。 その正体は、ミオグロビンと呼ばれるたんぱく質、そして水分なのです。 肉と呼ばれるものはすべて筋肉でできています。 肉の見た目がそれぞれ違うのは、筋肉の使われ方が違うからです。

肉から出る赤い汁は何ですか?

ドリップは、お肉の中にある水分と一緒に、筋肉の中にあるタンパク質「ミオグロビン」が流れ出たもの。 この「ミオグロビン」が赤い色素を持つため、ドリップがまるで血液を含んだように見えるんです。 ミオグロビンの量は、牛、豚、鶏の順に多く、そのためドリップの色も牛肉の方がより赤く、鶏肉は少し白っぽい色になります。

つけ汁とは何ですか?

そば・うどん・てんぷらなどをつけて食べる汁。 たれ。 つゆ。

汁うどんとは何ですか?

つけ汁うどんとは、茹でたうどんの麺をざるやせいろなどの器に盛り、別に用意した豚肉やキノコなどを煮込んだつゆにつけて食べる料理。 「つけうどん」、「汁つけうどん」とも呼ばれる。 埼玉県・群馬県・栃木県や東京都のかつて武蔵野と呼ばれた地域などを中心とした関東地方北部などで食されている。

ハンバーグ 片栗粉 パン粉 どっち?

小麦が苦手でパン粉が使えないという人は、片栗粉を使うのがおすすめです。 片栗粉をつなぎにしたハンバーグは、パン粉を使うときよりももっちりとした仕上がりになるのが特徴です。 冷めてもモチモチのままなので、お弁当や作り置きにもおすすめですよ。

旨味の正体は何ですか?

「うま味」は基本5味のひとつである昆布、しいたけ、トマト、チーズなどに含まれるアミノ酸「グルタミン酸」の味を指します。 東京帝国大学・池田菊苗博士は、昆布だしのおいしさの正体が、グルタミン酸であることを発見。 その味を「うま味」と名付けました。